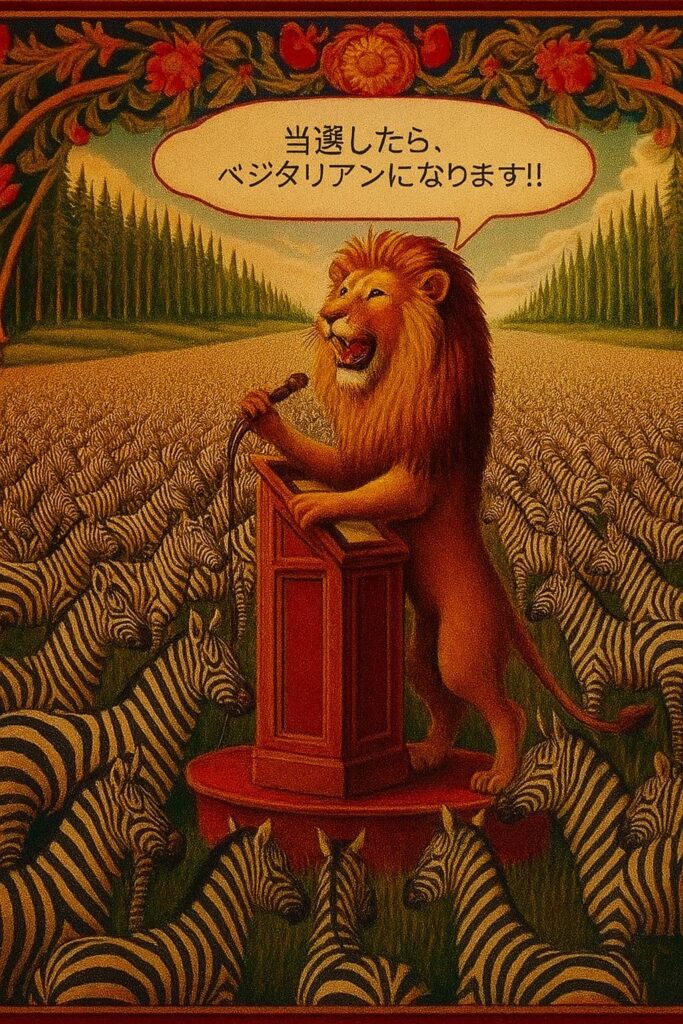

〜消費税減税ドミノがもたらす金融・財政の火薬庫〜

2025年7月の参院選で与党が歴史的敗北を喫し、衆参両院で「消費税減税・廃止」を掲げる勢力が過半数を占める事態となりました。

一見「庶民の味方」とも思えるこの「減税公約」への雪崩現象。

しかし、背後には日本経済が“制御不能なインフレ”に陥る危機が静かに迫っています。

Contents

金融・財政面から見るインフレ加速のメカニズム

財源なき減税は“印刷マネー”への依存を加速

減税は景気を刺激しますが、問題はその財源です。

現在の日本の基礎的財政収支は赤字、社会保障費は高齢化に伴い年々膨張。

そんな中、消費税を減税・廃止するとなれば、その穴を埋めるために国債発行が避けられなくなります。

他の会計など財源のやりくりや企業・富裕層への課税強化で対応するなどの対応策を主張する向きもあるようですが、「埋蔵金」など出てこないことは2009年の政権交代で立証済みです。

また消費拡大による景気の上振れ効果も将来的には期待できるかもしれませんが、その間の穴埋め財源をどう確保するのかという課題は残り、やはり短期的には国債発行に頼らざるを得ないのが現実です。

いずれにしても、日銀が再び国債を大量購入する(事実上の財政ファイナンス)構図が再来。

マネー供給量が増え、円の信認は低下。

これは「円安→輸入インフレ→さらに追加給付→さらなるインフレ」という、悪性インフレスパイラルの道を意味します。

円安の加速と「輸入依存型物価高」

日本はエネルギー・食料の多くを輸入に依存しています。

円安が進行すれば、ガソリン、電気代、食料品といった生活必需品の価格が一斉に上昇。

しかも輸入価格は即座に国内物価に転嫁されやすく、コストプッシュ型インフレに拍車がかかります。

国債市場の信認低下による長期金利上昇

財源の裏付けがない減税政策は、海外投資家からの日本国債に対する信認を揺るがします。

すると、国債金利の上昇(=政府の借金の利払い増)が始まり、金利上昇は企業投資や住宅ローンにも波及。

やがて景気失速とスタグフレーション(不況下のインフレ)という最悪の展開も現実味を帯びます。

個人がすべきこと「インフレへの備え」

残念ながら今回私たち有権者が行った選択は、このようなインフレスパイラルの加速です。

もちろんこのことを望んでの投票ではなかったでしょうが、結果的にはそうなるのです。冷徹な経済・金融の仕組みです。

実際の政局次第で減税が実現するかどうかはわかりませんが、既に国際金融市場にはそういうメッセージとして受け取られてしまっています。

政治がさらなるインフレに爆進する危険に満ちているのであれば、自分たちでできる「備え」をしていくことが賢明です。

具体的には以下のような生活防衛と資産防衛です。

可処分所得の見直しと「固定費カット」

・通信、保険、サブスクなどの固定費を見直し

・変動金利ローンから固定金利への切替も検討

資産の「分散」と「実物化」

・相対的に価値の下がる「現金(円)」一辺倒ではなく、インフレ耐性のある資産へ

(例:株式、インデックス投資、REIT、海外資産)

・金や不動産などの実物資産も一定比率で保有

食料やエネルギー価格高騰への備蓄

・保存可能な日用品・食料品を無理のない範囲で備蓄

・太陽光・発電機などの自家エネルギー確保も有効か?

「収入源の分散」とスキルアップ

・副業やリスキリングによる収入源の複線化

・円安・物価高でも価値を持つスキルの習得(語学・ITなど)

結論:ポピュリズム政治のツケは「通貨と物価」に現れる

国民に歓迎されがちな「減税」や「バラマキ」ですが、その裏で進行するマネーの過剰供給と円の信認低下は、やがて生活コストとして国民に跳ね返ります。

いま求められるのは、目先の人気よりも将来の安定を見据えた金融・財政政策と、個人の冷静な自衛行動です。

2025年は日本の物価と通貨にとって、そして未来にとって、大きな転換点になるかもしれません。

コメント